雲街與渦旋雲列

雲街與渦旋雲列

楊威龍

2011年12月

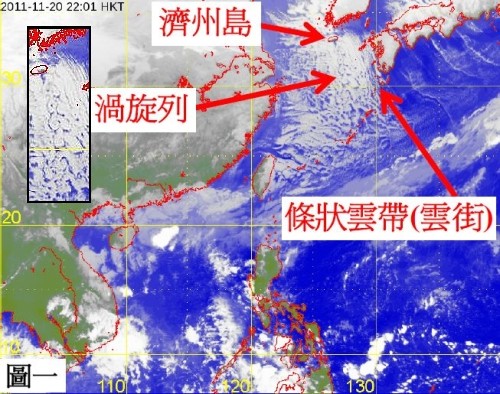

如果你有機會細察衛星雲圖的話,你可能會發現,在黃海及朝鮮半島以南一帶海域的上空,有時會出現一些頗有組織的條狀雲帶,在濟州島南面更有機會出現一些鍊狀般的渦旋雲列(圖一)。這些雲層圖案一般在寒冷的季節比較常見,通常是冷空氣從華北南下一兩天後最為明顯。究竟是甚麼原因導致雲層呈現這些圖案呢?

條狀的雲帶被稱為「雲街」(cloud streets),在寒冷的季節,當上述海域刮起偏北強風時,乾燥的冷空氣從內陸吹到濕暖的海面,氣流底部的空氣變得溫暖和潮濕,引發垂直對流運動,加上大風中的湍流比較強烈,有利雲層的發展,一條條南北走向的雲街便因此形成。

除了雲街,我們還可以看到在濟州島下風位海域上空,出現一連串渦旋狀的雲列(vortex streets),形成機制與濟州島的地形息息相關。濟州島是一個橢圓形的火山島,東西距離約為175公里,位於島中央的漢拏山,海拔高達1,950米。冷空氣由北向南經過濟州島時,氣流會從島的兩邊繞過,在島後交替地出現順時針和逆時針轉動的渦旋,流體力學上稱為這連結會以新視窗打開。馮卡門渦旋,形成後隨氣流移動,產生了渦旋列。類似的渦旋列在露出河流水面的石頭的下游方向也可以觀察得到。

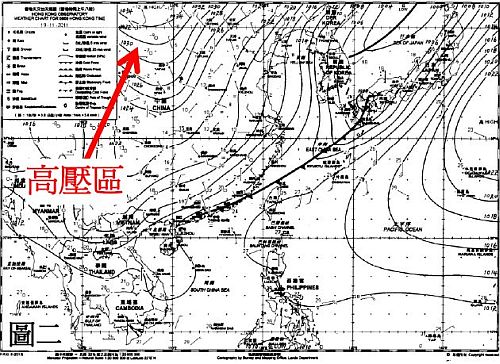

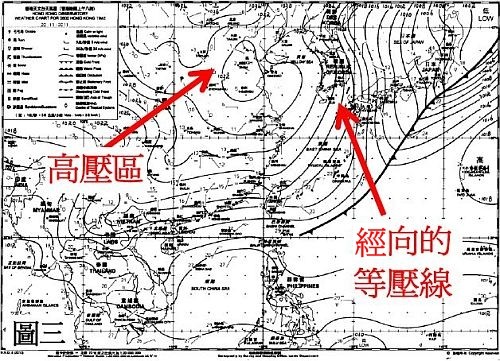

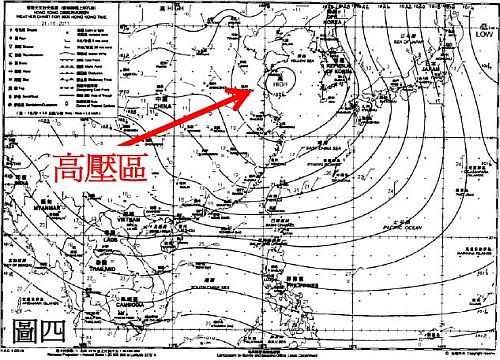

從天氣形勢分析,東亞地區冬季冷空氣南下,往往與華北的高壓區有關。高壓區從西向東移動橫過華北的過程(圖二、三、四),黃海附近的等壓線會呈現經向形態,所產生的風依循「背風而立,高壓在右」(南半球則在左方)的規律,往大致與等壓線平行的方向吹送。等壓線愈緊密(氣壓梯度愈大),風勢愈大,所以華北的高壓區東移往往會觸發黃海及朝鮮半島吹寒冷的偏北強風,並在該區海域形成雲街和渦旋列。

圖一:2011年11月20日下午10時,日本氣象廳MTSAT紅外線衛星雲圖顯示雲街與渦旋列的現象。

圖二、三、四:分別是2011年11月19、20、21日上午8時的天氣圖。

一道冷鋒在11月19日橫過華南海岸(圖二),而華北的高壓區在隨後一兩天繼續東移(圖三、圖四),黃海及朝鮮半島南面海域刮起寒冷的偏北強風,導致雲街和渦旋列的形成。

參考資料:

[1] 這連結會以新視窗打開。維基百科:馮卡門渦旋

[2] 氣象小常識:地轉風

[3] 香港天文台衛星圖像廊

[4] 這連結會以新視窗打開。美國太空總署地球觀測衛星每日影像網頁於2011年3月4日有關馮卡門渦旋列的影像及介紹

[5] 這連結會以新視窗打開。維基百科:濟州島

[1] 這連結會以新視窗打開。維基百科:馮卡門渦旋

[2] 氣象小常識:地轉風

[3] 香港天文台衛星圖像廊

[4] 這連結會以新視窗打開。美國太空總署地球觀測衛星每日影像網頁於2011年3月4日有關馮卡門渦旋列的影像及介紹

[5] 這連結會以新視窗打開。維基百科:濟州島

本港天氣

本港天氣 天氣預測

天氣預測 天氣警告

天氣警告 漁民天氣

漁民天氣 航運天氣

航運天氣 航空天氣

航空天氣 天氣監測圖像

天氣監測圖像 地理信息系統天氣服務

地理信息系統天氣服務 熱帶氣旋

熱帶氣旋 中國天氣

中國天氣 世界天氣

世界天氣 氣候資料服務

氣候資料服務 警告及信號資料庫

警告及信號資料庫 特殊天氣現象統計資料

特殊天氣現象統計資料 每月天氣摘要

每月天氣摘要 氣候變化

氣候變化 厄爾尼諾與拉尼娜

厄爾尼諾與拉尼娜 地震

地震 海嘯

海嘯 潮汐

潮汐 地磁

地磁 太空天氣

太空天氣 天文觀測天氣資訊

天文觀測天氣資訊 互動版太陽路徑圖

互動版太陽路徑圖 天文資料

天文資料 有趣天文現象

有趣天文現象 授時服務

授時服務 曆法

曆法 年曆

年曆 實時香港輻射水平

實時香港輻射水平 認識輻射

認識輻射 輻射監測、評價及防護

輻射監測、評價及防護 環境輻射監測計劃

環境輻射監測計劃 大亞灣應變計劃

大亞灣應變計劃 相關網站

相關網站 學校

學校 旅遊

旅遊 運動

運動 戶外攝影

戶外攝影 社區天氣觀測計劃

社區天氣觀測計劃 長者

長者 觀星

觀星 天文台之友

天文台之友 小小天文台

小小天文台 教育資源

教育資源 360 漫遊天文台

360 漫遊天文台 「度天」賞雲

「度天」賞雲 國際雲圖(簡體中文)

國際雲圖(簡體中文) 天文台全方位遊

天文台全方位遊 公眾課程及活動

公眾課程及活動 訂閱電子通訊

訂閱電子通訊 研究論壇

研究論壇 刊物

刊物 國際原子能機構

國際原子能機構 臨近預報區域專業氣象中心(英文)

臨近預報區域專業氣象中心(英文) 亞洲航空氣象中心

亞洲航空氣象中心 社交媒體

社交媒體 新聞公報

新聞公報 最新消息

最新消息 天文台最新動態

天文台最新動態 立法會答問

立法會答問 天文台網誌

天文台網誌 天氣隨筆

天氣隨筆 天氣廣播站

天氣廣播站 氣象冷知識

氣象冷知識 新聞發佈會

新聞發佈會 有關熱帶氣旋的廣播

有關熱帶氣旋的廣播 天文台消息

天文台消息 職位空缺

職位空缺 招標公布

招標公布 應用程式

應用程式 個人版網站

個人版網站 天氣精靈

天氣精靈 文字版本

文字版本 RSS天氣資訊頻道

RSS天氣資訊頻道 有聲網頁

有聲網頁 表格

表格 開放數據集

開放數據集 天文台部門短片

天文台部門短片 抱負和使命

抱負和使命 組織結構

組織結構 品質管理

品質管理 香港天文台 - 香港便覽

香港天文台 - 香港便覽 香港天文台2024

香港天文台2024 服務概覽

服務概覽 天文台綱領範圍

天文台綱領範圍 香港天文台的歷史

香港天文台的歷史 事業@香港天文台

事業@香港天文台 瀏覽數字

瀏覽數字